2025年9月22日、多様性包摂共創センター(IncluDE)キックオフシンポジウム「共に創るDEI」が開催されました。東京大学安田講堂に約230人が来場しました。第二部では、安田講堂の大講堂に特設ステージが設けられ、社会福祉法人トット基金の付帯劇団である「日本ろう者劇団」の演目が披露され、その後IncluDEスペシャルディスカッションが行われました。

冒頭では、トット基金の黒柳徹子理事長から動画メッセージをいただきました。

その後、演目「六地蔵」について、日本ろう者劇団の狂言指導・演目を担当している能楽師の三宅近成さんより解説をいただいた後、実際に演目をご覧いただきました。「六地蔵」のあらすじについては、こちらからご覧いただけます。

臨場感あふれる手話表現と狂言師の発声に、会場には笑いが溢れました。手話と音声のハーモニーが心地よく、観客の心を引き付けていました。

その後、三宅近成先生と江副悟史氏によるワークショップが行われ、「手話狂言の仕組み」について学ぶことができました。「手話と音声を合わせるのは、お稽古あるのみ」という三宅近成さんのお言葉に会場の皆さんも深く頷いていました。

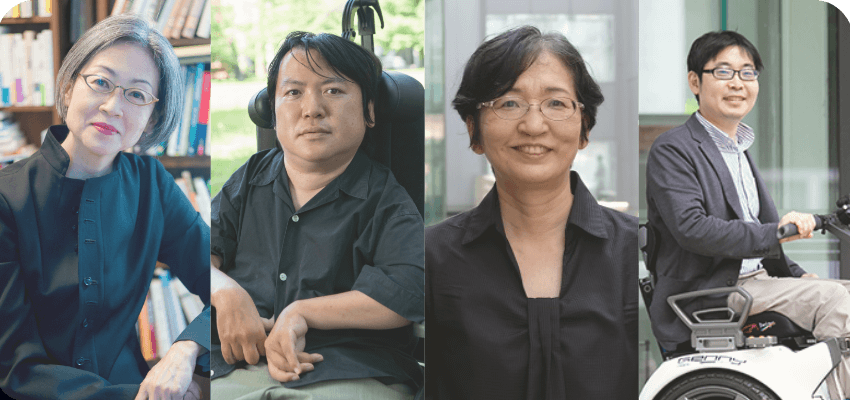

最後に、InlcuDE安東明珠花助教がモデレーターとなり、IncluDEの伊藤たかねセンター長、熊谷晋一郎副センター長と三宅さん、江副さんでディスカッションを行いました。きこえる、きこえないの垣根を越えた芸術作品を作り出すためだけではなく、様々な属性を持つ人々が楽しめる作品を作り出す工夫もされていました。その例として、視覚障害者や盲ろう者でも狂言をイメージできるように、「触る狂言模型」も紹介されました。

熊谷研究室には、様々な障害を持つ方がいます。「雑談の見える化」の研究課題についても紹介がありました。また、自身も言語学者である伊藤センター長は、東京大学教養学部後期課程で、日本手話の授業の開講に携わりました。伊藤センター長からは、手話と音声言語の違い(音声言語は線状であるが、手話は異なるなど)についても言及がありました。

お父様の代から手話狂言を受け継いだ三宅さんは、「生まれた時から、そこにきこえない人がいるのが当たり前だった」と話され、自分と異なる属性を持つ人が「当たり前」にいる社会こそ、IncluDEが目指すべきものなのではと考えさせられました。

最後に、林香里理事・副学長から「IncluDEのような組織が東京大学にあることが重要」と、閉会の挨拶がありました。

関連記事

キックオフシンポジウム「共に創るDEI」イベントレポート① 第一部 パネルディスカッション「今こそ始めよう、東大発DEI」 | IncluDE 多様性包摂共創センター | 東京大学

キックオフシンポジウム「共に創るDEI」イベントレポート③第二部 手話狂言+IncluDEスペシャルディスカッション | IncluDE 多様性包摂共創センター | 東京大学